3. Pagar a dívida interna: investir na igualdade e coesão

A. Pagar a dívida interna

3.1. O emprego com direitos no centro da ação política

3.1.1. Valorizar o emprego, combater a perda de direitos

O problema:

Uma governação à esquerda tem a obrigação de colocar o emprego no centro da ação política e de responder às transformações em curso no mundo do trabalho. Isso faz-se com políticas capazes de criar e distribuir o emprego, qualificando o país, reduzindo o horário de trabalho e combatendo as múltiplas formas de desregulação e prolongamento dos horários e do trabalho extraordinário não pago. Faz-se combatendo a precariedade nas suas formas clássicas (como os contratos a termo ou o trabalho temporário) mas também as suas vias que se generalizam (o outsourcing e a uberização). Faz-se promovendo as relações coletivas de trabalho e a contratação coletiva. Faz-se reforçando a efetividade do direito do trabalho, dotando a autoridade inspetiva de poderes e capacidades reais e reequilibrando a legislação laboral, que tem ainda a marca da troika e da austeridade.

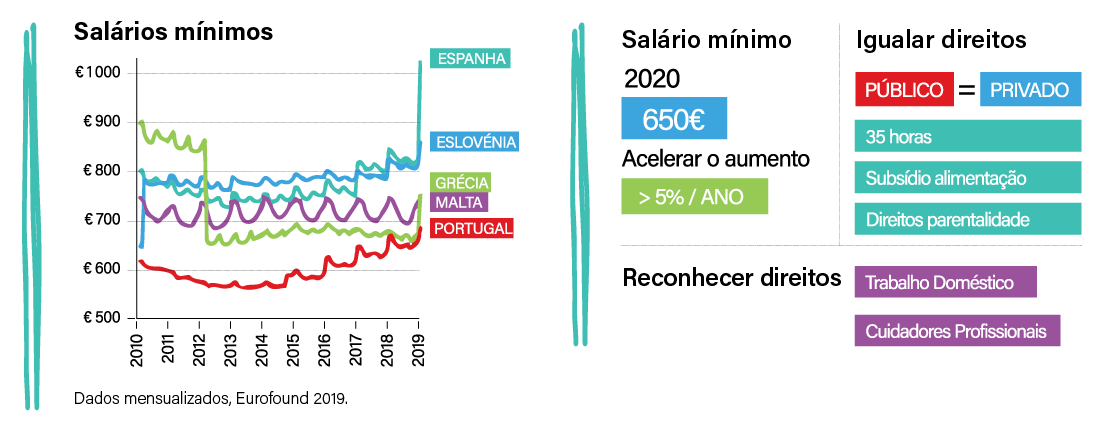

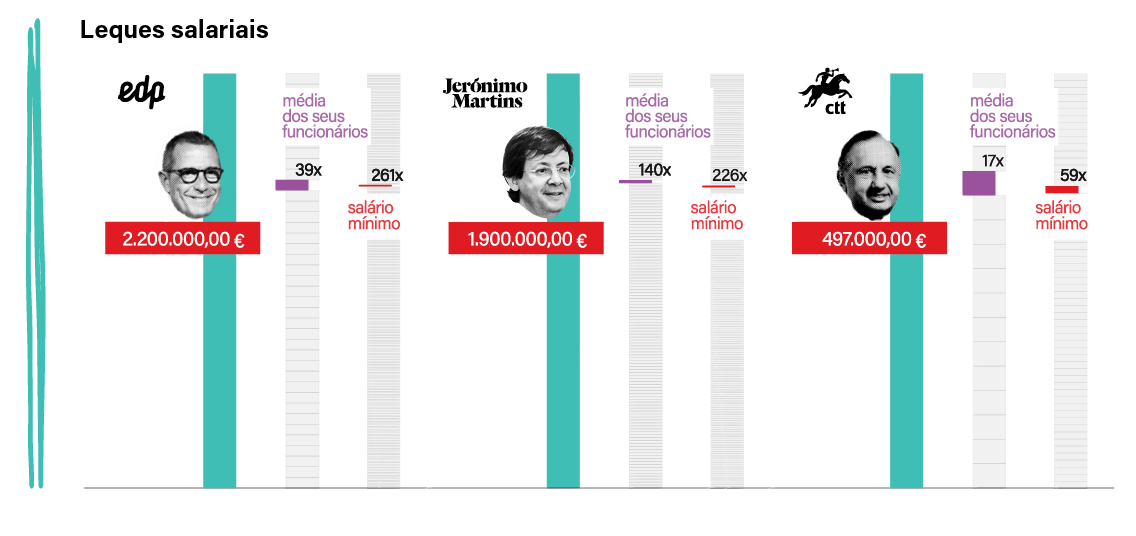

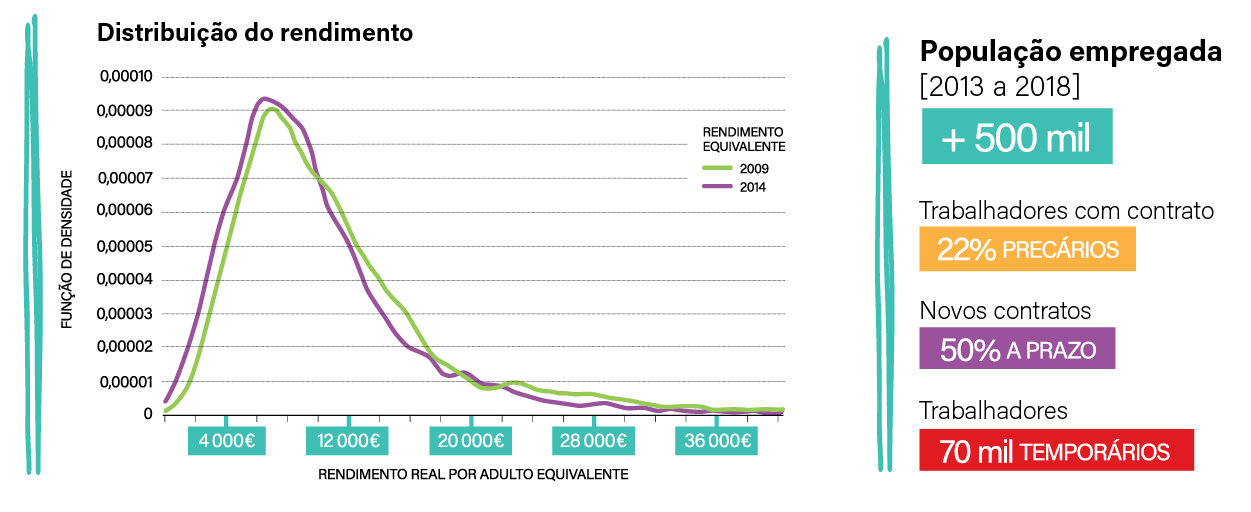

Qualquer destas dimensões de intervenções deve encarar os problemas com que Portugal se confronta hoje. Temos mais emprego (a população empregada tinha em 2018 mais 500 mil trabalhadores e trabalhadoras com emprego do que em 2013), mas continuamos a ser um país de precariedade: 22% tem um contrato precário; dois terços da juventude trabalhadora não tem contrato permanente, quase metade dos novos contratos são a prazo, há 70 mil temporários e centenas de milhares que trabalham sem contrato (seja na informalidade absoluta, seja com falsos recibos verdes). Por outro lado, o salário mínimo aumentou, mas continua a ter um valor demasiado baixo face aos custos de vida e os salários médios não recuperaram os valores anteriores à crise.

O salário mínimo aumentou, mas continua a ter um valor demasiado baixo face aos custos de vida e os salários médios não recuperaram os valores anteriores à crise.

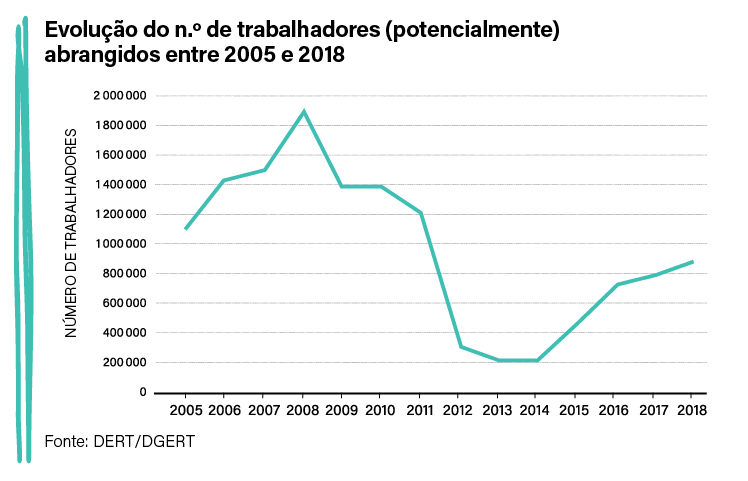

A contratação coletiva: um problema de números, mas também de conteúdos

O número de trabalhadores cobertos pelas convenções coletivas publicadas em 2018 atingiu cerca de 900 mil. Trata-se, sem dúvida, de um universo significativamente melhor do que os menos de 250 mil de 2014. O aumento regular do salário mínimo deu um impulso à atualização da contratação coletiva sobretudo em setores em que as remunerações das categorias inferiores da escala salarial coincidiam com o salário mínimo – setores tipicamente com um elevado número de trabalhadores e trabalhadoras – o que concorreu para o aumento da cobertura potencial das convenções coletivas. Por outro lado, a legislação de 2017, facilitando a extensão das convenções coletivas, e o aumento claro das portarias de extensão emitidas em 2017 e 2018 teve certamente impacto na aproximação da cobertura potencial e real. Mas a abrangência das convenções coletivas está longe dos níveis de 2008, altura em que cobria 1,9 milhões de contratos de trabalho.

O problema no plano quantitativo tem implicações várias. A taxa de cobertura das convenções, isto é, a percentagem de trabalhadores potencialmente cobertos pelas convenções publicadas em relação ao universo de trabalhadores melhorou claramente em relação aos dramáticos anos de 2012 e 2013 em que desceu a níveis históricos de cerca de 10%. Atingimos em 2017 perto de 30% mas estamos longe das taxas de 2007 e 2008, respetivamente de 53,4% e 65,5%. Em primeiro lugar, as implicações no plano salarial em termos de desigualdade e persistência de baixos salários não podem deixar de ser consideradas quando 70% nos trabalhadores não são abrangidos por qualquer atualização salarial convencional. Em segundo lugar, que democracia laboral subsiste quando a atualização da contratação coletiva diz respeito apenas a uma minoria da força de trabalho?

O problema é também qualitativo, isto é, de conteúdos. Apesar de haver hoje mais pessoas abrangidas, o facto de as convenções serem negociadas sob a chantagem patronal de fazer caducar unilateralmente o contrato só pode puxar os direitos para baixo. A flexibilidade do tempo de trabalho e bancos de horas são um foco da pressão patronal acrescida na negociação coletiva. O mote está dado ao permitir-se que as convenções tenham disposições inferiores à lei geral, nomeadamente sobre as formas de organizar o trabalho e os seus tempos. O desequilíbrio é hoje a regra nas relações coletivas de trabalho. A lei deveria, contudo, servir exatamente para impedi-lo.

O Bloco propõe:

Queremos alargar os direitos de parentalidade, como a licença inicial do pai, aumento da licença partilhada, redução de horário nos primeiros 3 anos de vida da criança, e os direitos de pais e mães de filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica.

-

Sim, é possível reduzir o horário para as 35 horas no privado

-

A experiência portuguesa e internacional relativa à redução do horário de trabalho faculta-nos conhecimento suficiente para perceber que esta é uma medida possível e dá-nos indicações sobre como conduzir um processo deste tipo. Se tomássemos como referência a experiência francesa de 1998, a aplicação das 35 horas no setor privado em Portugal poderia criar cerca de 230 mil postos de trabalho. É sensato e tem de ser feito: mais emprego e mais tempo para viver.

Em Portugal, a redução para as 40 horas, em 1996, permitiu a criação de 5% de emprego líquido no primeiro ano e 3% no segundo. Em França, a aplicação das leis Aubry (a primeira de 1998 e a segunda de 2000) que reduziram o horário de trabalho paras as 35 horas, foi objeto, em 2014, de uma “Comissão de Inquérito sobre o impacto societal, social, económico e financeiro da redução progressiva do tempo de trabalho”.

-

O mesmo relatório identifica também os problemas da condução desse processo naquele país, com um quarto dos ativos a relatarem uma degradação das condições de trabalho pela intensificação dos ritmos e com empresas que reduziram o tempo de trabalho recorrendo à compressão de tempos de pausas acordados ou da transição entre turnos, intensificando o trabalho e aumentando o sofrimento profissional. Estes alertas devem, pois, ser incorporados na legislação que, em Portugal, venha a ser feita para reduzir o horário de trabalho.

Vitórias concretas contra a uberização do trabalho

O ‘modelo de negócios’ baseado nas plataformas como a Uber, a Cabify, a Uber Eats ou a Glovo – poderosas empresas multinacionais – procura escapar a quaisquer responsabilidades diretas no plano contratual, quer quanto a contratos de trabalho, quer quanto a contratos de prestação de serviços, escapando também a quaisquer responsabilidades no campo da segurança social e da segurança e saúde no trabalho.

Mas contra esta forma de deslaboralização das relações laborais tem havido vitórias importantes. Os e as taxistas de Barcelona conseguiram uma primeira vitória contra a uberização como processo de desregulação económica e dos direitos laborais e sociais na Europa quando levaram o seu protesto contra a competição desleal introduzida pela Uber até ao Tribunal de Justiça Europeu em 2014. Em dezembro de 2017, o Tribunal decidiu, rejeitando o argumento da Uber – que alegava ser apenas uma empresa de tecnologia de informação, uma plataforma digital de intermediação entre condutores e condutoras e passageiros e passageiras – e determinou que a Uber deveria ser classificada como uma empresa de serviços de transporte e teria de ser regulada como tal, afastando por isso a regulação da Uber do alcance das diretivas europeias dos serviços e do comércio eletrónico, à luz das quais a atividade da Uber não teria sido considerada competição desleal. Este primeiro passo ao nível da UE compreende uma orientação muito importante enquadrando a regulação da atividade das plataformas nas obrigações legais no plano laboral e social de cada país da UE. Ora, neste âmbito, uma das questões centrais é a da relação de emprego entre os operadores Uber (e similares) e os condutores e as condutoras que usam a plataforma.

Em Barcelona, Londres e Nova Iorque várias instâncias de fiscalização e regulação decidiram classificar os condutores da Uber como funcionários da plataforma, determinando que havia uma relação de trabalho, dando várias razões para isso: a de que a empresa fornece smartphones para que possam realizar sua atividade profissional; oferece-lhes um "sistema de incentivos" baseado na produtividade; e garante-lhes que intervirá caso tenham problemas com a polícia e tribunais. Em Londres, em 2016, um tribunal de trabalho decidiu que quem trabalha para a Uber não é trabalhador ou trabalhadora independente e que portanto é abrangido pelos direitos fundamentais incluindo ao salário mínimo e a férias pagas. O tribunal explicou a decisão: “a noção de que a Uber em Londres é um mosaico de 30 mil pequenas empresas ligadas a uma plataforma comum é ridícula. Os condutores não negoceiam, nem têm o poder de negociar com os passageiros. Oferecem-se e aceitam-se viagens nos termos estritamente decididos pela Uber.” Em Nova Iorque, em 2018, as autoridades municipais introduziram uma remuneração/hora mínima de cerca de 15 euros (representando um aumento de 4 euros em relação à média horária praticada), encerrando um contencioso de dois anos, para garantir o direito a um salário decente.

Em Londres, em 2016, um tribunal de trabalho decidiu que quem trabalha para a Uber não é trabalhador ou trabalhadora independente e que portanto é abrangido pelos direitos fundamentais incluindo ao salário mínimo e a férias pagas.

3.1.2. Valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras da Administração Pública

O problema:

Apesar do descongelamento de carreiras e do aumento do salário de entrada na carreira de assistente operacional para 635 euros, quem trabalha na função pública mantém níveis salariais líquidos inferiores aos de 2011. A par dessa desvalorização, a falta de trabalhadores e de trabalhadoras em muitos setores da Administração Pública sobrecarrega os e as restantes e pressiona a qualidade dos serviços públicos.

Para cumprir direitos fundamentais como a proteção social, a saúde e a educação são necessários serviços públicos de qualidade com trabalhadores valorizados e qualificados.

Para cumprir direitos fundamentais como a proteção social, a saúde e a educação são necessários serviços públicos de qualidade com trabalhadores valorizados e qualificados.

Responder à agressão da troika e da direita

Os trabalhadores e as trabalhadoras da função pública foram muito punidos pela austeridade. Entre 2010 e 2015 o seu ganho médio líquido mensal real diminuiu 18,2%; ganho médio real por hora reduziu-se em 28,4%. A atual legislatura respondeu a estas pessoas revertendo as medidas mais violentas do governo da direita: requalificação para despedir; horas extraordinárias mais baratas do que no privado; cortes salariais diretos; congelamento de carreiras, sobretaxa do IRS, aumento do horário de trabalho para as 40 horas.